自己分析を深めるためには「モチベーショングラフ」を作成・分析することがおすすめです。モチベーショングラフを使って過去のできごとや感情の変化を振り返ることで、自分自身をより深く理解する手助けとなります。自分の性格や価値観を把握できると、目標を立てやすくなり、就活やキャリア形成にも役立つでしょう。

この記事では、モチベーショングラフの目的や書き方、就活への活かし方などを詳しく解説します。Excelやパワポで作成するためのテンプレートも用意していますので、ぜひ活用してみてください。

この記事でわかること

- モチベーショングラフは、手書き、Excel、パワポなど、自分が取り組みやすい方法で作成する

- モチベーショングラフにはできごとだけでなく、そのときの感情を記録することがポイント

- モチベーショングラフは作成して終わりではなく、振り返りを丁寧に行うことが大切

目次[表示]

モチベーショングラフとは:モチベーションの波を可視化して自己分析を深めるツール

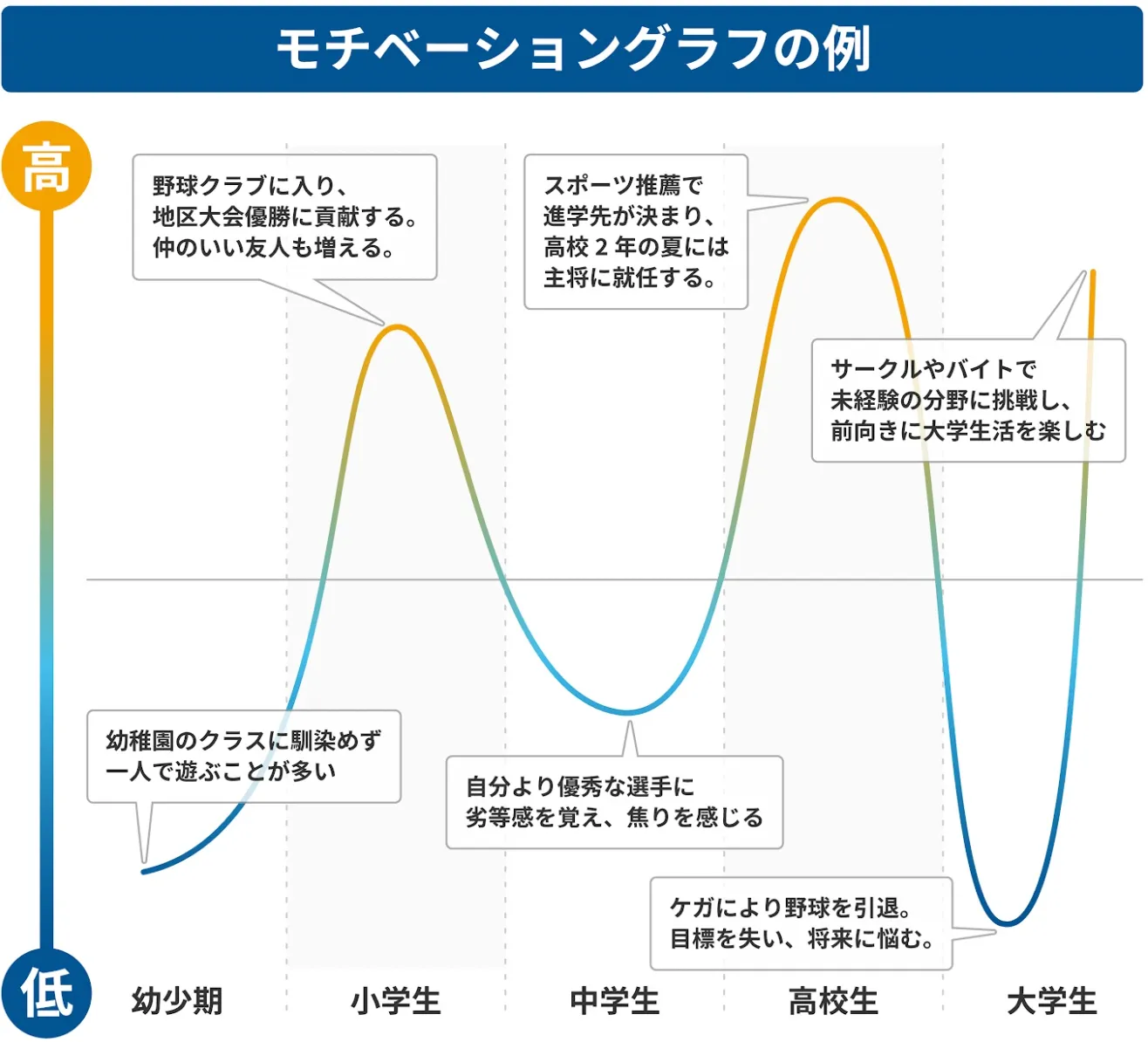

モチベーショングラフとは、過去の経験やできごとをもとに、自分の意欲や感情、やる気の波を可視化したグラフのことです。横軸に時間を設定し、これまで経験してきた重要なできごとを振り返りながら、そのときのモチベーションの高さを点や線で表します。

モチベーショングラフを作ることで、「いつ・どんなときに気分の変化が起きたか」「何をしているときに感情が上下したか」といった傾向を把握し、自己理解を深めることができます。就活やキャリア形成に役立つのはもちろん、プライベートな目標設定にも幅広く活用できるでしょう。

-

-

自己分析のやり方7選|簡単にできる診断ツールや注意点を解説【就活】

自己分析とは、過去を振り返って自分を理解し言語化することです。この記事では、自己分析の方法7選や注意点、行き詰まったときの対処法などを解説します。無料で利用できる自己分析ツール5選も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

続きを見る

モチベーショングラフを作成する目的

モチベーショングラフを作成する目的は、おもに次の3つです。

自分の性格や価値観を理解する

これまでのモチベーションの変化を振り返ることで、「自分がどんな環境やできごとでやる気を感じるのか」反対に、「どんな状況でモチベーションが下がるのか」など、変化の要因を把握できます。これにより、自分の性格や価値観を理解することができます。

成功体験・失敗体験を振り返る

過去の成功体験やモチベーションが高かった時期を確認することで、自分を前向きに動かす行動や環境を再現しやすくなります。

例えば、達成感を得られたとき、挑戦を楽しめる環境で、モチベーションが高まると気付けるかもしれません。反対に、モチベーションが低下した時期や失敗経験をグラフ上で振り返ると、その原因や乗り越えたプロセスが見えてきます。

このように成功体験や失敗体験を振り返ることで、今後同じような状況に直面した際の対策や改善方法が見えやすくなるでしょう。

目標設定に活かす

モチベーショングラフを作成することで、将来的なモチベーションの維持方法や達成したい目標がより明確になります。自分が力を発揮しやすい状況や、注意すべき課題を把握できれば、現実的な目標を設定できます。

例えば、モチベーションが低下しそうなタイミングでは、小さな達成感を得られるような目標を設定すると、やる気を継続しやすくなるでしょう。

【就活に活かす】モチベーショングラフの書き方5ステップ

ここでは、就活で活かすモチベーショングラフの書き方を、5ステップで紹介します。

モチベーショングラフは手書きでも作成できますが、Excelやパワポのほか、Googleのスプレッドシートやスライドを使って作成することも可能です。自分が取り組みやすい方法で進めてみましょう。

モチベーショングラフを作成する際は、こちらのテンプレートを活用してみてください。

STEP1:時間軸を設定する

まずは、モチベーションを振り返る期間(時間軸)を明確にします。最初に時間軸を設定すると、適切な範囲で詳細に分析できます。

就活に活かす場合、例えば小学校1年生から大学4年生までなど、学生時代全体を1年ごとに振り返ることがおすすめです。これにより、大きな人生の流れや傾向を把握しやすくなります。

STEP2:特徴的なできごとをリストアップする

次に、設定した時間軸に沿って重要なできごとをリストアップしてみましょう。これが、モチベーショングラフ作成の基盤となる作業です。

重要なできごとの例

- 学校生活:試験、部活動、留学、卒業式など

- 私生活:新しい趣味、引っ越し、人間関係の変化など

リストアップする際は、できごとを書くだけでなく、そのときの感情も記録することがポイントです。「この時期にやる気を感じた」「このできごとで挫折を感じた」など、感情をメモしておくと、後の分析がしやすくなります。

できごとは重要度を気にしすぎず、自分が印象深かったと感じるものを自由にリストに加えましょう。

STEP3:モチベーションの高さを評価する

できごとをリストアップしたら、そのときのモチベーションを直感的に数値化してみましょう。その時期の感情や行動を具体的に振り返ることで、モチベーションの高さをより正確に判断できます。

やる気が最高のときを「10」とし、やる気が全く出なかったときを「0」とするなど、10段階で評価するとわかりやすくなるのでおすすめです。

数値化の例

10: 最高のやる気(例:大きな目標達成、夢が叶った瞬間)

5: 普通の状態(例:日常的な仕事や学習)

0:やる気が全くない(例:大きな挫折や健康問題)

STEP4:グラフに曲線を書き込む

続いて、リストアップしたできごとと、モチベーションの数値をグラフに反映させます。縦軸をモチベーションの数値、横軸を時間(学年や年齢)としてグラフ化し、各できごとをグラフ上に点で配置し、その後線で結びましょう。

STEP5:モチベーションの波を分析する

最後に、完成したグラフを見て、モチベーションの波を分析します。「なぜその感情になったのか?」を具体的に言語化することで理解が深まります。分析の際に考えたい項目は次のとおりです。

モチベーションが高かった時期

- 高かった理由や要因は何か?

- 誰が関わっていたのか?

- どんな環境や状況が影響したか?

モチベーションが低かった時期

- 何が原因だったのか?

(例: ストレス、人間関係、目標の喪失など) - どう回復させたのか?

波の周期や傾向

- 定期的なパターンはあるか?

- 外部要因(季節、周囲の環境など)が影響しているか?

-

-

自分史の作り方5ステップ!作成時の注意点や就活への活用法を解説【テンプレ・見本あり】

自分史は、過去のできごとを時系列で振り返り、学んだことや感情を整理することで価値観や強みを見つけるツールを指します。自分史を作成するメリットや就活での活用方法を確認して、自分史を作成してみましょう。

続きを見る

モチベーショングラフを作成するときのポイント

モチベーショングラフを作成する際は、次の4つのポイントを意識してみましょう。

純粋に自己理解を目的として作成する

モチベーショングラフは、就活や誰かに見せることが目的ではなく、自分自身を深く知るために作成するものです。「ES(エントリーシート)に使えるエピソードを探す」「面接で話す内容を考える」といった就活を目的とした作成ではなく、純粋に自己理解を深めるために取り組むことで、より充実した自己分析ができるようになります。

「このできごとは楽しかったか?」「なぜこの時期はやる気が下がったのか?」といった正直な感情に目を向けることで、自分の本当の姿を知るきっかけになるでしょう。

感情や経験に優劣をつけない

モチベーショングラフには、成功体験だけでなく、失敗や挫折も記録することが大切です。すべての経験や感情には意味があり、日常の小さな喜びや悔しさも、モチベーションの波を作る大切な要素です。

例えば、「レギュラーになれなくて悔しかった」「試験で期待した結果が出なかった」などのネガティブな感情も記録することがポイントです。挫折や不安、やる気が落ち込んだ理由を振り返ることで、自分がどのように対処したのかを見つめ直す材料になります。

自分にとってわかりやすい形で書く

モチベーショングラフの内容は誰かに説明するものではないため、自分が理解できれば十分です。作成時は形式や見た目にこだわりすぎる必要はありません。

自分が見やすい形であれば、手書きでもデジタルでも、縦軸や横軸の設定をカスタマイズしても大丈夫です。できごとや感情の説明も、簡単なメモ程度で問題ありません。

書き方の例

- 留学開始(感情:期待と不安が入り混じる)

- プロジェクト失敗(感情:反省して次の行動に活かす)

振り返りを丁寧に行う

モチベーショングラフの目的は作成そのものではなく、完成したグラフをもとに自分を深く理解することです。グラフを作成した後、その内容をじっくり振り返る時間を設けましょう。

振り返り方の例

【モチベーションが高いとき】

- 何がやる気を高めたのか?

(例:目標達成、仲間の存在など) - どんな行動を取ったのか?

(例:仲間と協力してプロジェクトを進めた)

【モチベーションが低いとき】

- 何が原因でやる気を失ったのか?

(疲労、ストレス、環境の変化など) - どう回復させたのか?

(例:友人と話して気持ちを整理した)

ただ作るだけで終わらせず、自分の性格や価値観、モチベーションの波を具体的に理解することが大切です。

モチベーショングラフの就活への活かし方

モチベーショングラフは就活において、次の3つのケースで活用できます。

業界・企業・職種選びに活かす

モチベーショングラフの分析結果をもとに、自分のモチベーションを維持しやすい環境を明確にすることができます。モチベーションを維持しやすい環境は、自分に適した職場といえるでしょう。

モチベーションが高いときと似た状況を作り出すイメージで考えることがおすすめです。例えば、「挑戦的な目標があるとやる気が出る」「支え合えるチームだと力を発揮しやすい」といった場合にモチベーションが高まる場合、その特徴を持つ企業を選ぶこととマッチしやすいかもしれません。

ESや面接で話すエピソードに活かす

モチベーショングラフをもとにESや面接で伝えるエピソードを整理すると、具体的かつ一貫性のある内容を作成しやすくなります。

例えば、モチベーションが高まった経験は「自己PR」「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」「志望動機」の回答に活用できます。反対に、モチベーションが下がった経験は「短所や課題をどう克服したか」「挫折経験をどう乗り越えたか」を考え、ポジティブに変換して伝えることが可能です。

自己PRの例

部活動で一度は大会出場を逃しましたが、練習計画を見直し、次の大会で目標を達成しました。

ガクチカの例

大学のサークル活動で新入生勧誘イベントを企画した際、目標を明確にし、メンバーとの連携を意識したことで、大幅な参加者増加を達成しました。この経験で、目標達成の喜びとチームワークの重要性を学びました。

志望動機の例

自分はチームで目標を達成することに大きなやりがいを覚えるので、貴社のチームワークを重視する風土に共感しました。

志望動機では、自分のモチベーションが高まる要因が、その企業のカルチャーや仕事内容と一致している点を伝えると効果的です。

キャリアプランを明確にする

モチベーショングラフを活用すれば、自分がどんな環境や状況でモチベーションが上がるかがわかるため「自分が将来どんな社員を目指したいか」を具体化することも可能です。キャリアプランを明確にすることで、面接やESの質問でも、将来を見据えた説得力のある回答ができるでしょう。

例

私はこれまで、常に新しい挑戦をする場で成長を感じてきました。貴社では、幅広い業務に挑戦し、最終的にはリーダーとしてプロジェクトをけん引できる存在を目指します。

-

-

自己分析のやり方7選|簡単にできる診断ツールや注意点を解説【就活】

自己分析とは、過去を振り返って自分を理解し言語化することです。この記事では、自己分析の方法7選や注意点、行き詰まったときの対処法などを解説します。無料で利用できる自己分析ツール5選も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

続きを見る

よくある質問

モチベーショングラフとは何ですか?

モチベーショングラフとは、過去の経験やできごとを振り返り、モチベーションの変化を可視化するためのツールです。縦軸にモチベーションの高さ、横軸に時間を設定し、重要なできごとや感情の波を記録することで、自己理解を深める助けになります。

モチベーショングラフをやる意味はありますか?

モチベーショングラフを活用することで、自分がどんな状況でモチベーションが上がりやすいか、また下がりやすいかを明確にできます。これにより、自分の性格や価値観を深く理解し、成功体験や挫折経験を振り返りながら、今後の目標設定や行動計画に役立てることが可能です。

自己分析にモチベーショングラフを活用する方法を教えてください。

モチベーショングラフを作成した後、モチベーションが高かった時期や低かった時期の原因を分析してみましょう。モチベーションが高いときは成功要因を再現し、低いときは改善策を考えることがおすすめです。

モチベーショングラフはいつから書き始めればいいですか?

オンライン面接では、接続が完了したら笑顔でカメラ目線を意識し、次のように挨拶を行います。

時系列は小学校や中学生くらいの時期から書き始めることをおすすめします。過去のできごとが、自分のモチベーションの特徴を形作る要因になっていることもあるためです。