ディベートとは、1つのテーマについて2つの意見にわかれて討論することです。テーマは社会問題や環境問題、日常に関することなどさまざまです。

有意義なディベートにするためには、意見の伝え方や進め方などにコツや注意点があります。就活の選考では、面接官がディベートを通して学生のどんなところを知りたいと思っているのかも確認しておきましょう。

この記事でわかること

- ディベートテーマの種類によって対策が異なる

- 論理的に自分の意見を伝える練習が必要である

- 就活では学生の協調性や説得力のある討論ができているかを見ている可能性がある

ディベートとは:テーマをもとに2グループに分かれ討論する場

ディベートとは、1つのテーマについて「賛成か反対か」「どちらが正しいか」など2つのグループにわかれて討論することです。討論のあと、どちらの意見に説得力があったかを第三者に判断してもらう、もしくはディベートのグループ全体で話し合い、結論を導き出します。

ディベートのテーマは、例えば政治・経済・社会問題・企業経営・日常生活に関する議題など多岐にわたります。テーマや自分がどちらの意見のグループなのかは、ディベート当日までわからない場合があるため、ディベートの進め方を理解しておくと心構えができるでしょう。

ディベートが就活の選考で行われる場合もあります。自分の強みが発揮できるように準備しておきましょう。

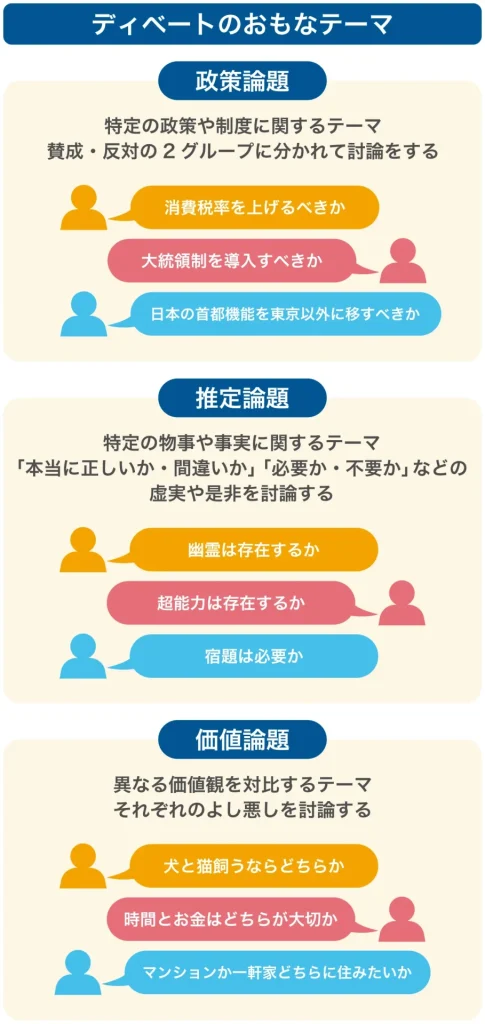

ディベートのおもなテーマ3種類【一覧あり】

ディベートのテーマは、おもに次の3種類に分類されます。

テーマごとに特徴や対策方法があるため、テーマ別にポイントを確認しておきましょう。

政策論題:政策や制度について討論する

政策論題とは、社会問題や環境問題などに対する政策や制度について討論するテーマです。特定の政策に対し、賛成・反対のグループにわかれて討論します。

法律がテーマになったり、実在しない政策や法律・制度を出題したりするケースもあります。政策論題の具体的なテーマは、次のとおりです。

政策論題のテーマ例

- 消費税率を上げるべきか

- 大統領制を導入すべきか

- 日本の首都機能を東京以外に移すべきか

- 救急車の無償利用を廃止すべきか

- 裁判員制度は継続すべきか

- レジ袋の有償化をやめるべきか

- 週休3日制を導入すべきか

- 学校の制服を廃止すべきか

- 日本の核兵器保有を検討すべきか

- 公共交通機関の完全無料化すべきか

- 外国人労働者の受け入れを拡大すべきか

- 医療費の自己負担率を一律30%にすべきか

- 企業の残業規制を緩和すべきか

- テレワークを拡大すべきか

- 日本でカジノを合法化すべきか

- 夫婦別姓を導入すべきか

- インターネットの匿名性を規制すべきか

- 定年の年齢を引き上げるべきか

- 飛び級制度を導入すべきか

- 首相を国民投票で選ぶべきか

政策論題は日々の時事情報を確認しておくことが大切です。正しい知識、データを活用することで説得力のある意見が述べられます。

推定論題:虚実や是非を討論する

推定論題では、特定の物事や事実に対して「本当に正しいか・間違いか」「必要か・不要か」などの虚実や是非を討論します。

テーマが比較的自由に設定できるため、正解や結論が出にくいことが特徴です。推定論題の具体的なテーマ例をご確認ください。

推定論題のテーマ例

- 幽霊は存在するか

- 超能力は存在するか

- 宿題は必要か

- 人は地球以外で生活することができるか

- レジ袋を完全廃止し、マイバッグを義務化すべきか

- 電動キックボードの普及を促すべきか

- 幼少期から習い事をさせるべきか

- ペットは幸せだと思うか

- 小学生のプログラミング教育は必要か

- 学校に制服は必要か

- 1日3食食べるべきか

- 小学生にランドセルは必要か

- 教科書をタブレットに取り込むべきか

- コンビニは24時間営業をすべきか

- ペットボトルのリサイクル化を義務化すべきか

- テレワークは生産性向上に効果があるか

- 男女の友情は成立するか

- 人が永遠に生きることを可能にする技術は必要か

- 都市全体をAIが管理する世界は平和か

- 自然災害を人工的に制御する技術は必要か

推定論題は架空のことがテーマになる場合もあり、柔軟な発想力が求められるでしょう。

価値論題:異なる価値観を対比させて討論する

価値論題は、異なる価値観を対比し、それぞれのよし悪しを討論します。定義が曖昧であるため、特に難易度が高いといえるでしょう。

価値論題のテーマ例

- 犬と猫飼うならどちらか

- 時間とお金はどちらが大切か

- マンションか一軒家どちらに住みたいか

- 給料とやりがいどちらが大切か

- 旅行するなら国内、海外どちらか

- 田舎と都会、どちらに住みたいか

- 上司は厳しい、優しいどちらが働きやすいか

- デートするなら遊園地、水族館どちらか

- 映画をみるなら映画館か、自宅か

- 恋愛と友情どちらが大切か

- バレンタインの義理チョコにお返しは必要か

- うどんとそば、日本の国民食といえばどちらか

- 朝食と一緒に飲むならコーヒー、紅茶どちらか

- 好きな季節は夏、冬どちらか

- 本を読むなら電子、紙どちらか

- 過去と未来、行くならどちらか

- 夏のレジャーは海へ行くか、山へ行くか

- 休日は一人でマイペースに過ごすか、友人と賑やかに過ごすか

- 恋愛系とサスペンス系、ドラマを見るならどちらか

- 乗り物に乗るなら電車かバス、どちらか

価値論題は日常生活や友人関係などに関連した身近なテーマが多く、さまざまな意見が出し合いやすいのが特徴です。

各テーマの対策は「【テーマ別】ディベートで議論するときのコツ」をご確認ください。

-

-

就活面接を攻略!頻出質問や対策のコツ、マナーを総解説【新卒】

はじめて就活面接に参加する前は、対策や準備に不安を感じるかもしれません。そこで今回は、面接の形式やフェーズごとの特徴、よく聞かれる質問や回答のポイントなどを紹介します。面接を成功させるための心構えも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

続きを見る

-

-

面接のマナーが画像付きでわかる!入室・退室・服装の身だしなみをわかりやすく解説

面接のマナーで気をつけたいポイントとして、入室・退室の流れ、言葉遣いなどがあります。特に初めての面接では不安も多いですが、練習を重ねることで緊張感を和らげることが可能です。事前にどんなことに気をつければよいのかをチェックして、自信をもって面接に臨みましょう。

続きを見る

ユニークなディベートのテーマ【一覧あり】

ディベートは社会問題や環境問題などのテーマのほか、日常的なことや面白いテーマでも行う場合があります。ユニークなテーマの例を一覧で紹介します。

日常に関するディベートテーマ

日常に関するテーマでは、普段の生活や身近な話題について議論します。誰でも意見を持ちやすく、ディベート経験が少ない方にもおすすめです。

日常に関するテーマ例

- 朝ごはんは「ご飯派」と「パン派」、どちらが健康的か

- 朝型生活と夜型生活、どちらがよいか

- 一人暮らしと実家暮らし、どちらが快適か

- 買い物は「ネット通販」と「実店舗」のどちらか

- 旅行は「計画的に行く派」と「行き当たりばったり派」、どちらが楽しいか

- 休日は「自宅で過ごす」と「外出する」、どちらが楽しいか

- 「邦楽」と「洋楽」、どちらを聞くことが多いか

- 入浴のタイミングは「食事前」と「食事後」どちらか

- 寝る前にやることは「音楽を聞く」と「ストレッチ」どちらか

- 習い事をするなら「塾」と「スイミング」どちらか

- 目玉焼きにかけるのは「しょうゆ」と「ソース」どちらか

- 持ち歩くかばんは「手持ちカバン」と「バックパック」どちらか

- 寝るときの姿勢は「仰向け」と「横向き」どちらか

- 友人と遊びに行くなら「カラオケ」と「ボーリング」どちらか

- おやつを食べるなら「和菓子」と「洋菓子」どちらか

- 新作のゲームが発売されたら「すぐに買う」か「まわりの様子を見てから検討する」どちらか

- 公共交通機関を利用するなら「電車」と「バス」どちらか

- 自動車免許を取得するなら「通い」と「合宿」どちらか

- 運動するなら「外でジョギング」と「家で筋トレ」どちらか

- 夕食を作らないときは「外食」と「テイクアウト」どちらか

面白い・盛り上がるディベートテーマ

笑いを交えながら議論できるテーマは盛り上がり、意見が出しやすいでしょう。発想力を鍛えるのにも適しています。

面白い・盛り上がるテーマ例

- 一生同じ食べ物を食べるなら「カレー」と「ラーメン」どちらか

- 髪型を一生変えられないなら「坊主」と「アフロ」どちらか

- 空を飛べる能力と透明人間になれる能力、どちらを選ぶか

- 一生「寒い場所」か「暑い場所」どちらで生きるか

- 好きな人に「自分から告白する」か「告白されるのを待つ」どちらか

- 恋愛相手と結婚相手は同じか、別か

- 宝くじで一億円当たったら「遊んで暮らす」と「貯金して働き続ける」どちらか

- ショートケーキにのっているいちごを「最初に食べる」か「最後に食べる」どちらか

- 正月の過ごし方は「友人と初詣に行く」か「家でおせち料理を食べる」どちらか

- 恋愛相手は「話し上手な人」と「聞き上手な人」どちらか

- 「学生」と「社会人」どちらが自由か

- 恋人とは「毎日会いたい」か「毎日会わなくてもよい」どちらか

- 遠距離恋愛は「できる」か「できない」どちらか

- スマートフォンを忘れて外出したら「取りに帰る」か「そのまま外出する」どちらか

- たい焼きを食べるときは「頭から食べる」か「しっぽから食べる」どちらか

- 「心を読む能力」と「未来を予測する能力」どちらを選ぶか

- 目の前に地球外生命体が現れたとしたら「逃げる」か「話しかけてみる」どちらか

- 自宅の近くにあると便利なのは「コンビニ」と「ファミレス」どちらか

- 幸せを感じるときは「食べているとき」と「寝るとき」どちらか

- 友人にプレゼントするとき「サプライズをする」か「ほしいものを聞いておく」どちらか

【テーマ別】ディベートで議論するときのコツ

ディベートのテーマは、おもに3種類あり、議論する際のコツはそれぞれ異なります。テーマ別にコツを確認して、ディベートを進められるように準備しておきましょう。

政策論題:政策の背景を理解し、データや具体例を引用して議論しよう

政策論題のポイント

- 時事問題を事前にチェックしておくことが大切である

- グループ全員で政策の目的の共通認識をあわせておく

- 具体的な統計データを提示すると説得力が増す

政策論題は、政策や制度のメリットとデメリットについて多角的に考えると討論が活発になりやすいです。グループ全員で政策の目的を共通認識として念頭に置いたうえで議論することが大切です。

意見を述べる際は、「この政策は他国では成功している」などの具体例、「〇〇の調査によると、〇%の人が賛成している」などの統計データを引用すると説得力が増します。

政府、企業、市民(働く人・学生・高齢者など)にどんな影響があるのかを分析するのがおすすめです。社会問題や経済などを理解しておくことが大切になるため、最近の時事問題などを事前にチェックして備えておきましょう。

推定論題:論理的な推論を重視し、可能性を比較しながら議論しよう

推定論題のポイント

- 明確な正解が出しにくいテーマのため、知識の豊富さや柔軟な発想が求められる

- 肯定派・否定派両方の視点を持ち、柔軟に議論を展開することが大切である

- 多角的視点で議論を展開すると活発になりやすい

推定論題の場合はテーマが比較的自由に設定できるため、「これが正解」と明確に根拠を提示して答えを出すのが難しい傾向があります。

「本当に正しいか・間違いか」「必要か・不要か」などの虚実や是非を討論することから、データを読み取る力や知識の豊富さ、柔軟な発想力が必要になるでしょう。

「100%こうなる」と断言するのではなく、「Aの可能性が高いが、Bの要素も考慮すべきだ」と論じるのがおすすめです。肯定派・否定派の両方の視点を持ち、柔軟な議論を展開するのがポイントです。

討論中は「今まではこういう視点で話していたけど、こういう考え方もできる」というように、異なる視点から考えるよう意識すると討論が活発になりやすいでしょう。

価値論題:まず定義を明確にし、異なる価値観を尊重しながら論じよう

価値論題のポイント

- 感情が入りやすいため、自分の意見の根拠を言語化できるようにしておく

- テーマの定義を理解しておくことが大切である

- 幅広い教養が求められる

価値論題は、個人的な好き嫌い・感情が入りやすいテーマのため、個人的な感情は入れず、論理的に考えることが大切です。「なぜそう考えたのか」を問いかけて自分の意見を明確にし、根拠を言語化できるように意識してみましょう。

例えば、成功に必要なのは「努力」か「才能」か?のテーマの場合、冒頭で「努力とは何か?才能とは何か?」といった定義を明確にすることで、議論の方向性がブレにくくなります。価値観の違いがテーマになるため、議論の土台を揃えることが重要です。

また、「結局は人それぞれで異なる」など、感情論で終わらせないようにしましょう。テーマについて討論する際は、定義をしっかり理解することが重要です。

就活のディベートで企業が知りたいポイント

就活の選考過程でディベートが実施される場合があります。ここからは、就活のディベートで役立つポイントを紹介します。

企業がディベートを通して何を知りたいと考えているのかは、企業によって異なるため基本的なポイントを確認してみましょう。

論理的かつ説得力のある討論ができているか

ディベートでは「論理的に、説得力をもって話せるか」を意識してみてください。「~は〇〇だから賛成です」などと、誰にでもわかりやすく、説得力がある根拠を示せるかがポイントです。

データを示すなど、客観的な根拠を伝えるのも効果があります。積極的に討論に参加して意見を述べていくことも大切なポイントです。

また、相手が納得していない部分を把握して、共感・納得できるように伝えていくことも配慮してみましょう。

協調性はあるか

ディベートでは、同じグループのメンバーをはじめ、対立するグループのメンバーとも適切なコミュニケーションを図れるかが大切です。円滑なコミュニケーションを図り、良好な人間関係を構築するためには、協調性が大切な要素になります。

社会に出た際は、同僚や上司、取引先などと意見を交わす機会があります。協調性のある学生は、良好な人間関係を築き、有意義な議論が交わせるという印象を与えられるでしょう。

よい人間関係を構築するために必要な協調性は、企業が学生を採用するにあたって重視したいポイントといえます。

結論の導き出しに貢献しているか

選考過程で実施されるディベートでは、最終的に学生たちでひとつの結論を導き出すことを目的とするケースが多いです。

自分の意見を過度に主張したり、反対意見を否定したりすると、ひとつの結論にまとめることが難しくなります。相手側の意見を聞き、受け止めたうえで両者の意見をまとめ、多くの人が納得する結論に導く能力があるかを、企業側は見ている可能性があります。

就活で実施されるディベートの流れと進め方

ディベートの流れや進め方は、次のとおりです。

限られた時間のなかで、グループ分けから結論のまとめまで行うため、討論以外も効率よく進めることが大切です。

1.テーマとルールの説明を受ける

まずは面接官から、何をテーマにし、どんな形式でディベートを終えるかなどの説明があります。

テーマに関して与えられた資料があれば確認しましょう。内容に関してわからないことや、定義が曖昧で統一が必要なことなどがあれば、面接官に質問しておきましょう。

2.グループ分けをする

テーマに対して2種類の意見で討論するため、グループ分けをします。属するグループは面接官が割り振りを行い、自分で選択できないこともあります。

自分個人の意見とは反対のグループに所属するケースも考えられるため、属したグループ側の意見として自分なりの答えを出す必要があります。

3.時間配分を決める

ディベートでは意見を出しあう前に、それぞれのフェーズで使える時間を配分します。

- お互いが意見を主張する時間

- 意見に対して質問する時間

- 意見を集約して結論をまとめる時間

あらかじめ決めた時間に沿ってディベートを進めることで、時間が足りなくて結論を導き出せなかったという失敗を避けられます。

4.討論をする

討論はグループ全員が積極的に参加して意見やアイデアを出し合います。ディベートである以上、自分たちのグループ側が有利になる発言をすることが大切です。

勝ち負けの結果が選考に影響することはありません。そこで出た意見の説得力や結論に結びつくまでの過程が重要です。「相手を納得させるには、どのように伝えたらいいか」を意識して意見を主張してみましょう。

5.結論を出す

時間配分に沿って、2グループの意見を集約し最終的な結論を出します。自分とは異なる意見が全体としての結論となっても、選考で不利になるというわけではありません。討論のプロセス全体をもとに選考が行われます。

結論の出し方は企業が実施するディベートのルールによって異なります。なかには、第三者である面接官が結論を出すこともあるでしょう。

就活でディベートをするときの心構えとポイント

テーマにかかわらず、ディベートをする際の心構えとポイントを紹介します。

これらのポイントは、面接官に与える印象につながります。意識してディベートに臨みましょう。

ディベートの目的は反論することではない

ディベートの目的は、グループの意見を相手や第三者に納得してもらうことです。

相手の意見を言い負かしたり、相手よりも優勢に立って競ったりすることで勝ち負けを決める場ではないことを念頭に置いておきましょう。

相手や第三者に納得してもらえるように、自分の意見の根拠を明確にして、論理的に組み立てて意見を主張することを意識してみてください。

一人で長々と話さない

一人の学生が続けて発言すると「協調性がない」「自己中心的」という印象を与える可能性があります。限られた時間のなかでディベートを進めるためには、簡潔に話すことが重要です。

簡潔に自分の意見を主張するためには、結論を最初に伝えることを意識してみましょう。理由や根拠は結論のあとに加えると意見がまとまりやすく、相手にも伝わりやすくなります。

結論ファーストの話し方に慣れていない場合は、練習をしてみましょう。友人や就活の仲間に協力してもらい、本番を想定してさまざまなテーマでディベートの練習をして慣れておくのがおすすめです。

具体的な練習方法は「ディベートの効果的な練習方法」をチェックしてみましょう!

感情的・感覚的な発言は避ける

自分の意見とは反対の意見が出るのがディベートです。反対意見に対して「その意見には賛成できない」と感情的になる場面もあるかもしれません。

まずは「なぜ賛成できないのか」を整理し、根拠を明確にしてから発言すると、感覚的にならずに論理的に意見を述べられます。

相手の意見を聞いて、自分のなかで整理するように意識してみましょう。

聞く姿勢まで気を配る

ディベートでは、聞く姿勢も大切なポイントです。反対側の意見でも真摯に聞く姿勢を見せることができれば「真剣に取り組んでいる」という印象を与えられるかもしれません。

意見を発言し終わったことに安心し、集中力を切らしていると「意欲が低い」という印象を与えかねません。ディベートが終了するまでは集中して取り組むようにしましょう。

ディベートの効果的な練習方法

ディベートは、自分の意見の根拠をふまえて論理的に意見を伝えるため、話し方や考え方に工夫が必要です。練習をしていないとディベート当日の雰囲気に緊張し、自分の意見が効果的に伝えにくくなるかもしれません。次の練習方法で対策をすることがおすすめです。

意見を論理的に組み立てる練習をする

ディベートでは、論理的に自分の意見を整理し、わかりやすく伝えることが重要です。論理的に自分の意見を組み立てる際は、PREP法を活用すると組み立てやすくなります。

PREP法とは、説得力を高めるコミュニケーション方法であり、Point(結論)Reason(理由)Example(具体例)Point(結論)の順番で自分の意見を述べます。

具体例として、「リモートワークは普及すべきか」というテーマに意見を整理してみましょう。

PREP法の例

Point(結論):「リモートワークは普及すべきです」

Reason(理由):「その理由は、従業員の生産性が向上するからです」

Example(具体例):「実際に、リモートワークを導入した企業では、業務効率が20%向上したという調査結果があります」

Point(結論):「したがって、リモートワークを推進することが企業の成長につながります」

PREP法を活用して、1分程度で自分の意見が話せるように繰り返し練習してみましょう。

日常から論理的思考を鍛える

ディベート力を向上させるためには、日常生活のなかで「なぜ?」と考える習慣をつけることが重要です。ディベートで意見がいえない、思い浮かばない人は日常で「なぜ?」と考えるように意識してみてください。

論理的に考える習慣が身につくと、就活のディベートや面接での発言にも自信が持てるようになります。例えば、ニュースを読んだら「この政策には賛成か?反対か?」「なぜこの問題が起こったのか?」と考えてみます。

実践例

「電気自動車はガソリン車より優れているか?」というニュースを見たら、次のように考える

賛成意見:「環境に優しく、ガソリンを使わないためランニングコストが安い」

反対意見:「充電設備がまだ十分ではなく、充電に時間がかかる」

自分の意見を整理する:「現時点では課題も多いが、今後の技術革新で普及すべき」

実際にディベートをする機会を増やして場数を踏む

ディベートは実践の機会を増やして場数を踏むことが大切です。友人や家族とディベートの練習をしてみましょう。身近な人とディベートをすることで、論理的に組み立てた意見を実際に言葉にする練習ができます。

最近では、ディベートの練習ができるアプリやオンラインサービスも増えており、効率的に練習することができます。生成AIにテーマを決めてもらい、実際にAIとディベート練習をするのもおすすめです。

-

-

就活で生成AIをフル活用!ESや企業研究、面接練習の効率アップ術

生成AIは、就活の情報収集やESや履歴書の作成などに活用できます。この記事では、就活で生成AIを活用するメリットや具体的な使い方、リスクや注意点などを詳しく解説します。プロンプト例も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

続きを見る

よくある質問

社会問題に関するディベートのテーマはどんなものがありますか?

社会問題に関するディベートテーマには、次の内容が挙げられます。

- 高齢者の運転免許返納は義務化すべきか

- メディア依存抑制のために、18歳未満のメディア利用時間を制限すべきか

- 年金制度は廃止すべきか

環境問題に関するディベートのテーマはどんなものがありますか?

環境問題に関するディベートテーマは、次の内容が挙げられます。

- 使い捨て容器の使用を全面廃止すべきか

- リサイクルの普及はゴミ問題を解消できるか

- 水質保護のために家庭用排水や産業排水の規制を強化すべきか

ディベート面接のコツはありますか?

ディベートの際は、次のポイントを意識して取り組みましょう。

- ディベートの目的は反論することではない

- 一人で長々と話さない

- 感情的・感覚的な発言は避ける

- 聞く姿勢まで気を配る など