就活の初期段階で取り組んでおきたい作業のひとつに「業界研究」があります。業界研究を行うことで、自分にあった業界が見つけやすくなり、面接での効果的なアピールにもつながります。

しかし、「何から始めたらいいか」「何を調べたらいいか」「どうやって情報を集めればいいか」など、わからないことがあると、スムーズに進みにくいかもしれません。

この記事では、業界研究のやり方や調べる内容、情報を得る方法などを詳しく解説しています。志望業界がまだ決まっていない方・すでに決まっている方、それぞれにあわせた業界研究のポイントも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事でわかること

- 業界研究は自己分析を終えたあと、企業研究を始める前に始めることがおすすめ

- 業界のトレンドや課題を把握することで、志望動機や自己PRで説得力のあるアピールができる

- 業界研究はただ調べるだけでなく、企業選びやキャリアプランの形成に活かすことが大切

監修者からのコメント

就職活動で行う「業界研究」とは、業界や企業のレポートを作るのが目的ではなく、自分が将来働きたいと思う業界について調べ、理解を深めるためのものです。

自分がその業界で働いている姿をイメージしながら、事業内容や働き方などについて調べてみましょう。

業界研究とは:業界の種類や特徴を調べて理解すること

業界研究とは、業界の種類や特徴を調べて理解することを指します。具体的には、興味のある業界を取り上げ、その業界全体の成長度合いや将来性、業界構造などを調べ、自分がどんな業界・職種・企業で働きたいかを考える作業です。

業界研究では、まず世の中にどんな業界があるかを把握することから始めます。そもそも業界とは、同じ事業内容や分野に属する企業や組織を分類した集まりを指します。例えば、ものづくりに関わる業界である「メーカー」と一言でいっても、「食品」「住宅」「自動車」「化粧品」「医療機器」などさまざまな業界があります。

業界によって特徴は異なるため、各業界の市場動向や発展の可能性など、知っておくべきことは多岐にわたります。志望する企業が属する業界だけでなく、ほかの業界にも目を向け、幅広く情報を集めて比較することで、自分にあった業界や企業を見つけやすくなるでしょう。

業界研究を始める時期は人それぞれですが、4年制大学の場合、3年生に進級する春頃から始めることをおすすめします。

なぜ業界研究が必要なの?

業界研究は就活において欠かせない作業です。重要性を理解したうえで、取り組んでいきましょう。

業界研究が必要な理由は次の3つです。

自分にあった業界が見つかる

業界研究を行うことで、自分の価値観やスキルにあった業界を見つけやすくなります。業界の特徴を理解することで、自分がその環境でどう活躍できるかを具体的にイメージしやすくなるためです。

例えば、常に新しいことに挑戦したい方には、成長性が高く変化の激しいIT業界が向いている場合があります。一方、多くの人の生活基盤を支えたいという気持ちがある方には、生活に欠かせないエネルギーやお金などに関わるインフラ業界や金融業界が向いていると考えられます。

説得力のある志望動機を伝え、面接で効果的にアピールできる

業界研究を通じて、業界のトレンドや課題を把握することで、志望動機に具体性を持たせられます。例えば「御社が取り組む〇〇プロジェクトが業界での課題解決に役立つと感じ、共感しました」といったアピールができるでしょう。

また、業界知識があることで、面接で「この業界についてどう考えていますか?」といった質問にもしっかり答えられるようになります。

入社後のキャリアビジョンを描きやすくなる

業界の現状や将来性を把握しておくと、入社後のキャリアプランを立てやすくなります。例えば、成長が期待される分野や新規事業の可能性を把握することで、自分がどんな風に関わっていけるかを考えることができます。長期的な視点を持って業界を選ぶことで、ミスマッチを防ぎ、より満足度の高いキャリア形成を目指せるでしょう。

業界研究を行うことで、入社の意欲が高まり志望動機の伝え方も変わります。たとえば「成長産業」とされる業界であっても、あまり興味がないと熱意あふれる志望動機は出てこないでしょう。逆に、将来性が厳しい業界といわれていても「ビジネスチャンスを見出し盛り上げたい」という気持ちがあれば意欲が伝わり、企業も採用したくなることが考えられます。

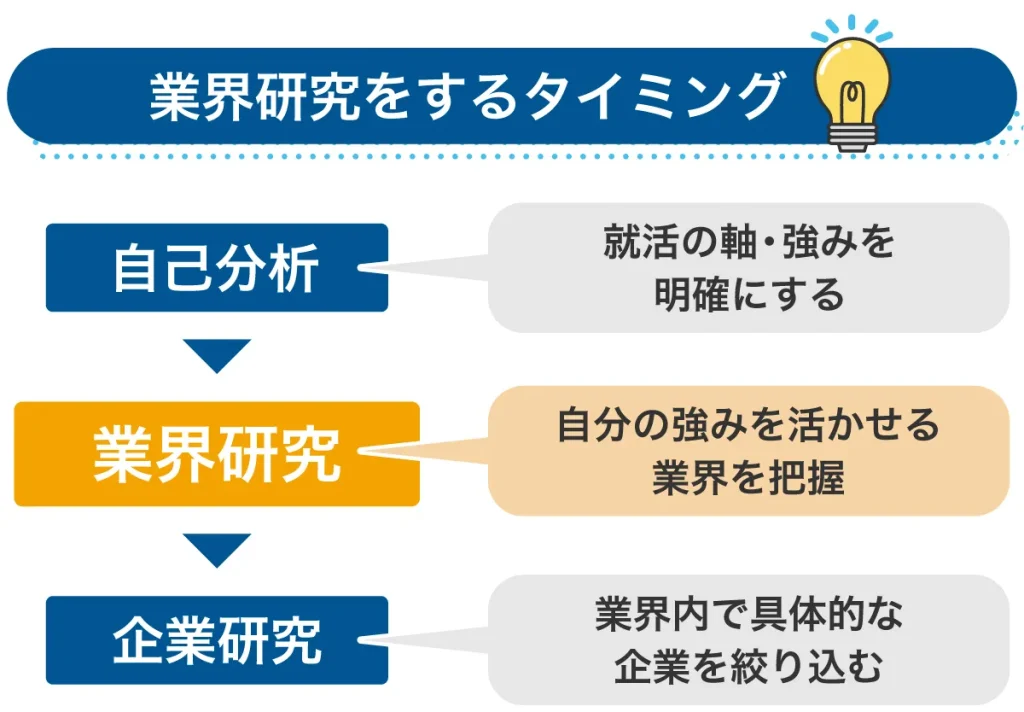

業界研究をするタイミング

業界研究を始める時期は人によって異なりますが、4年制大学の場合、3年生に進級する春頃から、自己分析や企業研究と並行して行う傾向があります。タイミングとしては、自己分析で興味関心のある分野が見つかったときや、インターンシップの案内を見たときに業界研究をスタートするとよいでしょう。

自己分析を通じて自分の強みや就活の軸を明確にしたうえで業界研究を行うと、自分の強みを活かせる分野や働きたい分野を把握できます。その後、企業研究を行い、同業他社比較などを通じて自分にあった応募先を絞り込むとスムーズです。

-

-

自己分析のやり方7選|簡単にできる診断ツールや注意点を解説【就活】

自己分析とは、過去を振り返って自分を理解し言語化することです。この記事では、自己分析の方法7選や注意点、行き詰まったときの対処法などを解説します。無料で利用できる自己分析ツール5選も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

続きを見る

-

-

企業研究のやり方5ステップ!ノート・シートの作成方法や就活への活かし方を解説

就活における企業研究は、企業の詳細な情報を収集し分析するプロセスです。この記事では、企業研究のやり方を5ステップで解説します。情報収集の方法や企業研究で得た情報を就活で活かすポイントなども紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

続きを見る

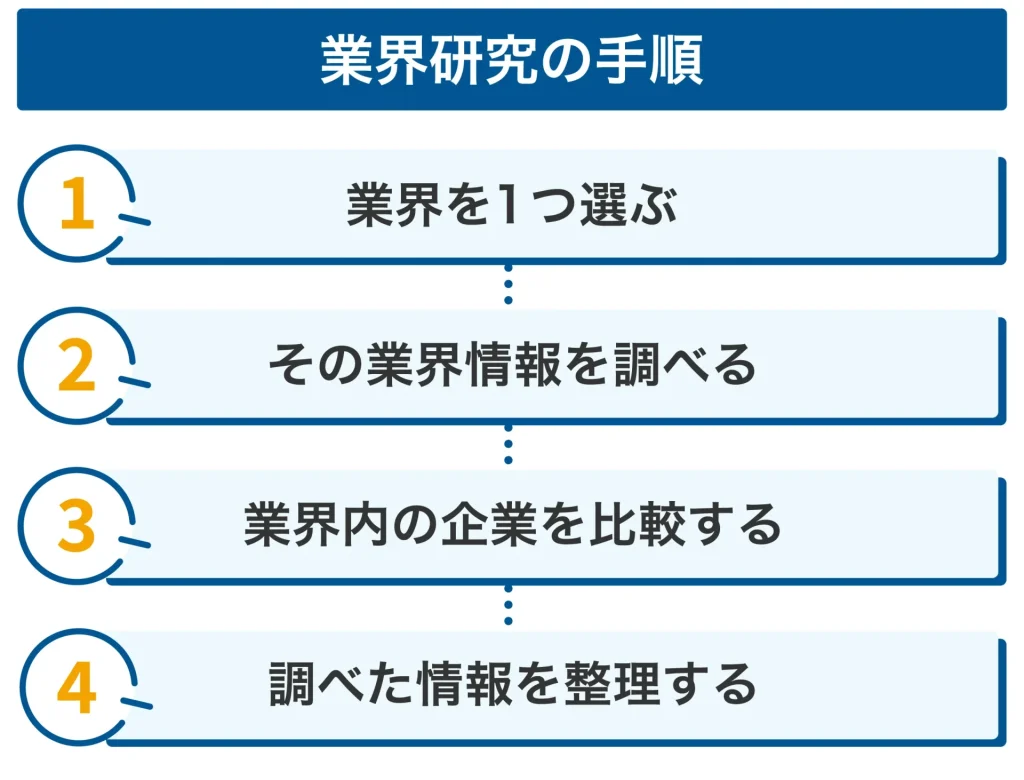

業界研究のやり方・手順

業界研究を行う流れは次のとおりです。

まずは業界を1つ選び、業界全体の特徴を把握します。その後、業界内の主要な企業を比較して、自分にあう企業を見つけましょう。集めた情報は、ノートや表にまとめていくと企業ごとの違いが明確になり、比較検討がしやすくなります。

業界の基本情報を整理したら、将来性や課題を踏まえて、自分がその業界でどのように活躍できるかを考えてみましょう。これにより、志望動機やキャリアプランに具体性が生まれ、面接や書類作成の際に説得力が増します。

業界研究を実施しただけで終わりにせず、企業選びや選考でのアピールで役立てることが重要です。

-

-

業種とは?混同しやすい職種との違いや自分にあった業種の見つけ方!分類一覧あり

業種とは、事業の種類や分野を区分するために用いる言葉です。就活でよく目にする言葉ですが、職種や業界などの混同しやすい用語との違いを理解しておくことが大切です。この記事では、業種と職種の違いや、就活で知っておきたい業種一などを紹介します。

続きを見る

業界研究で調べること

業界研究で調べることは、おもに次の4つです。

業界の概要:事業内容、規模、売上高など

業界の基本情報を知ることは、全体像を把握するための第一歩です。

業界の概要の例

- 事業内容

- 提供される商品やサービス

- 業界全体の構造や仕組み

- 市場規模

- 業界全体の売上高や取引量

- 過去数年の成長率や推移

- 主要企業

まずは、業界が取り扱う商品やサービス、どんなビジネスモデルで収益を上げているのかを確認してみましょう。例えば、自動車業界では「製造・販売」や「アフターサービス」が収益の柱となっています。

市場の規模(売上高や取引量)を調べることで、その業界がどの程度の経済的影響力を持っているのかを把握できます。規模が大きい業界ほど、関連する企業が多いと考えられるでしょう。

さらに、主要な企業を把握しておくことも大切です。業界内で注目される企業をリストアップし、それぞれの強みやシェア(業界内でどれだけの売上や影響力を持っているか)を調べると、業界全体の理解が深まります。

業界のトレンド・課題

業界の現状や将来性を把握するためには、最新のトレンドや課題を知ることも大切です。

トレンドでは、業界で注目されているテーマや技術、社会の変化に対応した動きを調べます。例えば、「IT業界ではAIやDX(デジタルトランスフォーメーション)が注目されている」といった内容です。

また、業界全体が直面する課題やリスクも確認しておきたいポイントです。例えば、人手不足、国際競争の激化、規制の変更などがあります。

これらを把握することで、志望動機を伝える際に業界への理解を示しやすくなります。

業界の将来性

その業界が今後どう発展していく可能性があるかを考えるために、成長が期待される商品やサービス、今後の展望についても調べておきましょう。例えば、エネルギー業界では「脱炭素」がキーワードで、再生可能エネルギーが注目されています。

また、政府の政策や社会問題(高齢化や気候変動など)が業界に与える影響を知ることも大切です。これにより、志望動機や業界に対する具体的な提案を考えることができます。

業界の平均給与・労働環境

業界の平均給与は、経済的な見通しや将来のライフプランを考えるうえで参考になる情報です。業界研究のなかで確認しておきましょう。

業界全体の平均年収は、業界別の年収ランキングや統計データなどで確認できます。総務省や求人情報サイト(リクナビ・マイナビなど)で公開されている統計データが参考になります。

営業、技術職、管理職など職業によって給与が異なるため、それぞれの平均を確認することも大切です。業界の成長性が給与の増加に影響を与えるため、昇給の傾向やボーナスの比率についても調べておきましょう。例えば、金融業界では、特に年収においてボーナスの割合が高い傾向にあります。

業界全体の平均的な労働時間を確認し、残業の有無、ワークライフバランス、休日・休暇制度といった労働環境についても研究ポイントのひとつです。

有意義な業界情報を得るための方法

業界研究をするにあたって、有意義な情報を得る方法を見ていきましょう。

- 就職情報サイトの特集やコラムを読む

- 業界の主要な企業のWebサイトを見る

- 新聞やニュースサイトで最新の情報を得る

- 業界研究に特化した本を読む

- 業界研究セミナーに参加する

- インターンに参加する

- OB・OG訪問をする

- YouTubeやSNSで情報収集をする

- 生成AIで効率的に情報収集をする

就職情報サイトの特集やコラムを読む

リクナビやマイナビなどの就職情報サイトには、各業界に関する基本情報や最新情報、就活に役立つコラムなどが掲載されています。これらの情報は業界研究に役立ちます。

特集やコラムの例

- 各業界における企業同士の関連性(業界地図)

- 各業界の基本データや仕組み、仕事内容

- 興味のある業界を探す方法

- OB・OGがエントリーした企業の数やランキング

- 業界の変化や働き方に関するコラム

業界研究に関する内容だけでなく、自己分析のやり方、グループディスカッションや面接のコツなど、幅広く就活に関連する情報が掲載されているので、参考にしてみましょう。

業界の主要な企業のWebサイトを見る

業界内の第一線を走る企業のWebサイトを見ると、その企業がトップである理由や共通点を把握できます。

その際、1社だけを調べるのではなく、売上トップ3やライバル企業など、関連する企業のサイトをチェックしてみることがおすすめです。異なる業界であっても、理念や目標などに共通点が見つかることがあります。

今まで興味を抱いていなかった業界にも目を向けられるようになり、進路の幅も広がるかもしれません。

新聞やニュースサイトで最新の情報を得る

新聞にはその時点で話題になっている情報が掲載されているため、業界の新しい情報を得ることができます。経済新聞のように毎日発刊されるものはもちろん、月1回発刊する特定の業界に特化した専門紙でも最新の情報を得ることが可能です。

新聞や業界の専門紙は、学校や地域の図書館でも閲覧できます。

新聞を読む機会がない方は、スマートフォンやパソコンで、ニュースサイトや新聞の電子版サイトを閲覧することもおすすめです。とはいえ、ニュースサイトをただ流し見するだけでは、業界研究や就活に活かすことはできません。業界の動向が業界研究でどう役立つのかを考えながら記事を読むことが大切です。

業界研究に特化した本を読む

Webからも情報は得られますが、断片的な情報が多く、情報源が不明確なこともあります。一方、本は情報量が多く、全体像を把握し、網羅的に知識を得たいときに役立ちます。

興味のある業界を見つけられていない段階でも、業界研究に関する本を1冊読み終われば、進みたい業界が見つかるかもしれません。

業界研究におすすめの本・書籍

おすすめの本・書籍

- 「会社四季報」業界地図

- 日経業界地図

- 図解!業界地図

- ひとめでわかる産業図鑑&業界地図

など

特に、ベストセラーの「会社四季報」業界地図がおすすめです。「会社四季報」業界地図には、業界・業種の紹介だけではなく、その年に注目されている業界や、出版した年の業界・企業の規模ランキングが掲載されており、1冊あるだけで業界研究をスムーズに進めることができます。

「会社四季報」業界地図は毎年発売されているため、就活の際にはその年の最新刊を選びましょう。

「会社四季報」業界地図(2025年版)の特徴

- 各地域の業界地図:国内と世界の知られざる有力業界・企業がわかる

- 業界「深読み」:各業界の構造を理解できる内容

- 新規業界の追加:「リニア新幹線」「MaaS・ライドシェア」など

- 過去最多の193業界を収録:幅広い業界の最新情報を網羅

業界研究セミナーに参加する

業界研究セミナーは、その名のとおり業界研究に役立つ情報を学べるセミナーです。業界研究セミナーには、学校や自治体が主催するものや、企業主催で行われるものがあります。

学校や自治体主催の業界セミナーでは、複数の業界関係者が登壇することが多く、さまざまな業界の情報を得られることが特徴です。一方、企業が主催する業界研究セミナーでは、その企業が属する業界について詳細に把握できます。

また、業界研究セミナーは合同説明会と混同されがちですが、目的が異なります。業界研究セミナーは学生が業界について理解を深めることを目的とし、合同説明会は学生が企業について知ることを目的としています。

まずは業界研究セミナーに参加し、その後興味を持った企業が参加する合同説明会に参加することがおすすめです。

インターンに参加する

インターンは、実際に業界や企業で働きながら、その業務内容や職場環境を体験できる貴重な機会です。業界のリアルな雰囲気を体感できるため、Web上の情報だけでは得られない現場感を得られます。

インターンに参加することで、IT業界なら開発プロセス、広告業界ではプレゼン準備など、業界特有の仕事の流れを経験することができます。実際に業務を体験することで、業界特有の業務や課題を深く理解できるでしょう。

-

-

インターンシップとは?プログラムの探し方・募集開催期間・参加するメリットを解説

インターンシップとは職業体験を通じて、実力を確かめる・発揮する場所です。今あるスキルを確かめながら伸ばせる機会になるため、時間を確保できる方は積極的に参加しましょう。選考が実施されるインターンシップでは、書類作成や面接の練習も必要です。

続きを見る

OB・OG訪問をする

Webや新聞、書籍などでリサーチしても、働き方や仕事の内容、業界特有の選考方法などを十分に知ることは難しいかもしれません。OB・OG訪問では、志望する業界や企業で働いている先輩や卒業生を訪ね、仕事や企業に関する話を聞けるため、リアルな情報を得ることができます。

自分の想像とは異なる現実的な話を聞くことで、興味のある業界が自分にあっているかどうかをより深く知ることができるでしょう。

訪問先の探し方や服装、マナーについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

-

-

OB・OG訪問とは?目的やメリット、事前準備・対策を解説【質問リスト付】

OB・OG訪問とは、企業で働く先輩や卒業生(OB・OG)を訪問し、企業や仕事に関する話を聞く機会のことです。この記事では、OB・OG訪問のメリットや訪問先の探し方、マナーや注意点、訪問時に役立つ質問リストなどを紹介します。

続きを見る

YouTubeやSNSで情報収集をする

YouTubeやSNSは、業界や企業に関する最新情報やリアルな意見を手軽に得られるので、業界研究でも活用することができます。

YouTubeには、企業が公開する公式動画や、業界の専門家が解説する動画が豊富にあります。動画コンテンツを活用することで、視覚的に情報を理解しやすくなるでしょう。

SNSでは、リアルタイムで更新される情報や業界の最新情報に触れることができます。多様な意見が集まるため、幅広い視点を得ることも可能です。業界に関連する団体や企業の公式アカウント、専門家や著名人をフォローすると、業界に関する情報を得ることができます。

生成AIで効率的に情報収集をする

生成AIは、業界研究を効率化し、情報を整理・分析するために役立つツールです。

例えば、業界の基本情報を調べる際、「〇〇業界の概要」や「トレンド」といった質問を生成AIに入力することで、関連する知識を簡潔にまとめてくれます。生成AIの要約機能を活用して、膨大な業界レポートやニュース記事を短時間で整理することもおすすめです。

同業他社の特徴や市場動向を比較する際にも生成AIを活用できます。例えば、「〇〇業界で注目されている企業を比較して」と依頼すると、迅速に情報をまとめてくれます。

ただし、生成AIで示された内容の正確性を確認することは必須です。内容をうのみにせず、自分で調べた情報と照らしあわせてみましょう。

-

-

就活で生成AIをフル活用!ESや企業研究、面接練習の効率アップ術

生成AIは、就活の情報収集やESや履歴書の作成などに活用できます。この記事では、就活で生成AIを活用するメリットや具体的な使い方、リスクや注意点などを詳しく解説します。プロンプト例も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

続きを見る

志望業界が決まっていない学生向け:業界研究のポイント

ここでは、志望業界が決まっていない方向けに、業界研究のポイントを紹介します。

最初に自己分析をして自己理解を深める

志望業界が決まっていない場合、まずは自己分析を深めることが重要です。自分の興味や価値観、強みを明確にすることで、業界選びの方向性を見つけることができます。

まずは学生時代の活動や趣味、アルバイトの経験を振り返り、「自分が好きなこと」や「楽しいと感じる瞬間」を整理してみましょう。

好きなことの例

- 旅行が好き

- 人と話すことが好き

- ものづくりに興味がある

- 体を動かすことが好き

など

さらに、学業や部活動、アルバイトで得たスキルを整理し「自分が得意なこと」を明確にします。

得意なことの例

- コミュニケーション

- 分析が得意

- 目標達成に向けて努力できる

- チームで協力して物事を進めること

など

自分で考えるだけでなく、家族や友人、教授、アルバイト先の人などから「自分の強みは何か」を聞いてみることもおすすめです。周囲の人に聞くことで、自分では気づけなかった新たな強みが見えてくることがあります。

また、「安定性」「挑戦」「ワークライフバランス」など、自分が働くうえで大切にしたい要素をリストアップし、働き方の優先順位を考えることも大切です。

-

-

自己分析のやり方7選|簡単にできる診断ツールや注意点を解説【就活】

自己分析とは、過去を振り返って自分を理解し言語化することです。この記事では、自己分析の方法7選や注意点、行き詰まったときの対処法などを解説します。無料で利用できる自己分析ツール5選も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

続きを見る

興味のある分野を広く探る

好きなことや得意なことに加えて、興味・関心のあることも書き出し、それに関連する業界を幅広く調べてみましょう。

例えば、「旅行が好き」であれば、観光業界や航空業界、ホテル業界など、旅行に関連する複数の業界を調べるうちに、自分がどういう形で旅行に携わりたいかが見えてきます。

【参考】業界一覧

業界は大きく分けて次のように分類することができます。

業界一覧

- メーカー(食品・自動車・住宅など)

- 商社(総合商社・専門商社)

- 流通、小売業(百貨店・スーパーなど)

- 金融(銀行・証券・保険・クレジットなど)

- サービス、インフラ(不動産・運輸・ホテル・医療など)

- IT(ソフトウエア・通信・インターネットなど)

- 広告、出版、マスコミ(放送・新聞など)

- 官公庁、公社、団体

これらの8つから、さらに細分化されます。幅広い業界を知ることで、企業選びの幅が広がるでしょう。

-

-

業種とは?混同しやすい職種との違いや自分にあった業種の見つけ方!分類一覧あり

業種とは、事業の種類や分野を区分するために用いる言葉です。就活でよく目にする言葉ですが、職種や業界などの混同しやすい用語との違いを理解しておくことが大切です。この記事では、業種と職種の違いや、就活で知っておきたい業種一などを紹介します。

続きを見る

説明会やOB・OG訪問に参加してリアルな情報を得る

志望業界が決まっていない場合は、特定の業界に限定せず、複数の業界の合同説明会や企業説明会に参加することがおすすめです。複数の業界について知ることで、業界ごとの雰囲気や仕事の違いを知る機会になります。

ただ情報を取り入れているだけでは行き詰まってしまうかもしれませんが、人と会ったり、話したりすることで、新たな気づきを得られる場合があります。

「どんなやりがいがあるか」「どんなスキルが必要か」「難しいと感じたことはあるか」といったリアルな意見を聞くことは、Web上の情報だけでは得られない貴重なヒントになるでしょう。

志望業界が明確な学生向け:業界研究のポイント

志望業界が明確な方向けの業界研究のポイントは次のとおりです。

業界研究の次のフェーズである志望企業の絞り込みや、志望動機の作成を見据えて準備を進めていきましょう。

情報を集めてノートなどにまとめる

志望業界が明確な学生が業界研究を深めるには、収集した情報を効率よく整理し、活用することが重要です。紙のノートだけでなく、ExcelやNotionなどのデジタルツールを活用すると、情報の整理や編集がしやすくなります。

業界研究のフォーマットは以下から次のリンクから使用できます。

※Googleスプレッドシートが開きます。

似た業界やほかに興味がある業界も調べる

志望業界が明確であっても、業界研究の段階では絞りすぎず、さまざまな業界・業種を調べてみることをおすすめします。自分に一番あうと思っていた業界よりも、今まで興味がなかった業界のほうに適性があると気づくなど、新たな発見があるかもしれません。

現時点で1つの業界しかリストアップしていなくても、就活を進めていくなかで気になる業界が出てきたら、同じ手順でリサーチを進めましょう。先に紹介したフォーマットを使用すれば、業界ごとの特徴が比較しやすくなります。

志望業界で必要とされるスキルを把握する

次に、リストアップした業界で必要なスキルを調べて、その業界で働くための準備を進めましょう。IT業界ではプログラミングスキル、医療業界では専門知識とコミュニケーション能力など、業界によって必要なスキルや知識は異なります。

必要なスキルを把握したうえで、入門書などで専門用語や基本的な知識を学び、業界特有の知識を深めていきましょう。

志望理由や自己PRを具体化する

業界研究で得た情報をもとに、自分がその業界で働きたい理由を具体化して、志望動機や自己PRに落とし込みます。

志望動機では、業界の魅力や特徴に触れつつ、「なぜこの業界で働きたいのか」を明確にすることが重要です。

志望動機の例

- IT業界の技術革新に興味があり、特にAI分野の成長を支える仕事に取り組みたいと考えています。

- 資産運用や企業成長のサポートに魅力を感じ、特に顧客ニーズに応じた提案を行う仕事に携わりたいと考え、金融業界を志望しています。

自己PRでは、自分の経験やスキルが、その業界のニーズにどう応えられるかを具体的に説明します。

自己PRの例

- 大学での研究活動で培ったデータ分析力を活かし、消費者行動の予測モデルの開発に取り組みたいと考えています。

- イベント運営の経験で得たプロジェクト管理スキルをもとに、複数のチームをつなぎながら業務を効率化する役割を担いたいです。

-

-

企業研究のやり方5ステップ!ノート・シートの作成方法や就活への活かし方を解説

就活における企業研究は、企業の詳細な情報を収集し分析するプロセスです。この記事では、企業研究のやり方を5ステップで解説します。情報収集の方法や企業研究で得た情報を就活で活かすポイントなども紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

続きを見る

業界研究の注意点

業界研究を行う際に気をつけたいポイントも確認しておきましょう。

業界研究だけに時間をかけない

業界研究は、企業研究やインターンの準備、企業説明会、エントリーする企業を探す際の材料となります。業界研究で調べた内容が採用の判断基準となるわけではないため、時間をかけすぎる必要はありません。応募企業や面接対策に必要な情報を効率的に収集することを意識して進めていきましょう。

業界研究でまとめたことは活用しなければ意味がない

業界研究をどれだけ丁寧に行っても、次のステップで活かせなければ、就活に役立てることはできません。業界研究でまとめたノートやデータは、就活中にいつでも見返せるように、整理しておくことが大切です。

そのうえで、今後の企業選びやES(エントリーシート)の作成、面接での受け答えを考える際に役立てていきましょう。

よくある質問

業界研究はいつから始めるべき?

業界研究を始めるタイミングは人によって異なりますが、4年制大学の場合、3年生に進級する春頃から、自己分析や企業研究と並行して行うことがおすすめです。自己分析が終わった後に取り組むとスムーズに進められます。

興味のある業界を広く調べることで、自分にあった業界や企業を見つけやすくなります。インターンや説明会に参加する場合は、事前に業界研究を行い、基本的な情報を把握しておくことがおすすめです。

業界研究に役立つおすすめツールは?

業界研究では、「業界地図」や「就職四季報」などの書籍や、リクナビやマイナビなどの就職情報サイト、「日本経済新聞」や「東洋経済オンライン」などのニュースサイトが役立ちます。YouTubeやSNS、生成AIなどで情報収集をすることもおすすめです。

「有意義な業界情報を得るための方法」で詳しく解説しています。

業界研究のやり方を教えてください。

業界研究は次の流れで進めることがおすすめです。

- まずは業界を1つ選ぶ

- 業界情報を調べる

- 業界内の企業を比較する

- 調べた情報を整理する

業界の情報を調べたうえで、業界内の企業を比較して、どの企業が自分にあうかを考えることが大切です。「業界研究のやり方・手順」で詳しく解説しています。

監修者情報

監修者:遠藤 美穂子さん

新卒で東京三菱銀行(現・三菱UFJ銀行)入行、営業店・本部にて法人営業に携わるほか、新人研修講師、採用面接官も経験。

現在はキャリアコンサルタントとして大学での就活支援、キャリア系講義、社会人向けのビジネスマナーやキャリア開発研修などを行っている。

資格:国家資格キャリアコンサルタント/2級キャリアコンサルティング技能士